도대불(광명등, 등명대)

|

| 제주 구좌읍 평대리의 도대불 |

설명

일제강점기 무렵 제주도에만 있던 특유의 항로표지 시설로 제주도에 전기가 제대로 보급되기 이전인 일제강점기 무렵 제주도 연안 곳곳에 건설된 시설물로 일종의 신호유적이라 할 수 있는 시설물이다.

이 무렵의 제주도에는 이미 마라도등대, 우도등대, 산지등대와 같은 근대식 항로표지 시설물이 들어서기 시작하는 시기였으나 막상 이들 등대의 용도는 제주도에 살고 있는 주민들을 위한 것이 아니라 육지와 제주도를 오가는 선박과(산지등대), 그냥 제주도를 스쳐가는 선박(마라도등대, 우도등대)을 위한 것이어서 제주도 주민들의 생활과는 직접적으로 와닿지 않는 시설물이었다.

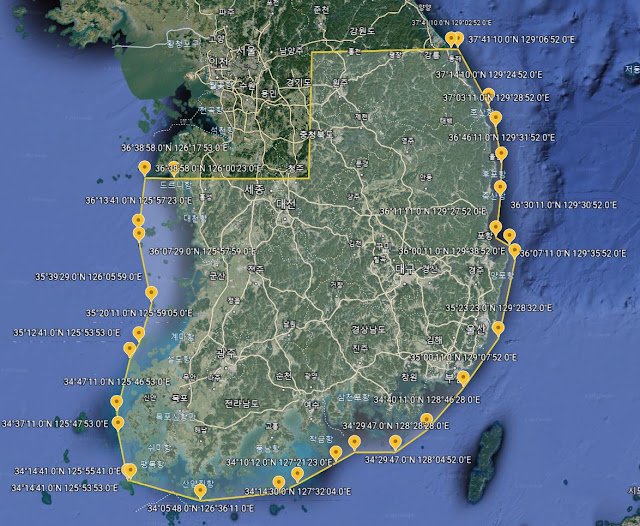

이런 이유로 제주도내 각 마을단위에서 밤중에 고기잡이 나간 배들의 안전을 위해 마을 인근 연안 곳곳에 도대불을 설치하게 되었는데, 최초의 도대불 건설은 1915년으로 알려져 있으며, 가장 늦게 건설된 것은 1965년으로 전해지고 있다.

"도대"라는 말의 어원에 대해서는 여러 가지 설이 존재하고 있으며, 그 중 가장 유력한 설은 건립 시기상 등대를 뜻하는 일본어 "도오다이"에서 유래했다는 설이 가장 유력하다. 이외에 길을 밝혀주는 대라는 의미인 도대(道臺)를 사용하였거나, 배의 돛대처럼 높이 켠 불이라는 의미에서 돛대가 변형되어 도대가 되었다는 설도 있으며, 도대불(도댓불)이라는 이름 이외에 광명등, 등명대, 관망대 등의 이름으로 불리기도 하였다.

건설과 운영

대부분 주변에서 쉽게 구할 수 있는 현무암을 탑의 형태로 쌓아올려 만들었으며, 일부 도대는 쇠로 만든 경우도 있었다고 한다. 다만 쇠로 만든 도대불은 쉽게 부식되어 현재 온전하게 남아있는 것이 거의 없는 실정이다.

보통 도대 위에서 직접 석유로 불을 피우거나 물고기 기름을 사용하여 불을 피우는 각지불, 혹은 남포등을 도대 위에 걸어놓는 방식을 사용하였으며, 이외에도 불을 피우기 위한 연료로 나무나 솔칵(송진/관솔)을 이용하기도 하는 등 마을마다 사용 연료가 달랐던 것으로 전해지는데 이는 이 도대불의 운영이 각 마을의 상황에 맞추어 운영되었음을 보여주는 방증이라 할 수 있다.

사람이 직접 불을 붙여서 관리해야 하는 형태였기에 매일 밤 당번을 정해서 불을 붙이는 역할을 담당하였었는데 이 역할을 "불칙"이라 불렀으며, 이를 담당하는 사람을 "불칙이"라고 불렀었다.

불을 붙이는 시간대는 해가 지는 무렵하여 고기잡이를 나간 선박들이 다시 돌아오는 새벽 무렵까지였으며, 불칙이의 역할은 보통 나이가 많아서 더 이상 배를 탈 수 없는 늙은 어부들이 돌아가면서 담당하였으며, 배가 무사히 항구에 돌아오면 그 날 잡은 생선 중 일부를 불칙이들에게 나누어 주어서 이들이 생계를 이어갈 수 있도록 하였다고 한다.

형태

- 원뿔형

- 원통형

- 사다리꼴형

- 상자형

- 표주박형

소멸과 복원

1970년대부터 제주도 전역에 전기가 보급되기 시작하면서 이 도대불은 빠른 속도로 사라져 가게 되었다. 애초에 광원으로 사용하는 불빛 자체가 호롱이나 횃불 수준이었으며, 좀 밝은 불이라 하여도 화톳불을 강하게 태우는 수준이어서 없는 것 보다 나은 수준의 밝기였기 때문에 이보다 훨씬 밝은 밝기의 전구를 사용하는 성능 좋은 등대들이 제주도 연안에 들어서면서 도대불은 현대식 등대들에게 그 자리를 빠르게 넘겨주고 사용이 중단되었다.

이후 제주도 연안의 항만시설 확충과 해안도로 건설 등으로 해안가에 있던 상당수의 도대불들이 철거되거나 파괴되어 돌무덤의 형태로 방치되어 그 흔적이 완전히 사라질 뻔 하였었다.

다만 규모가 좀 큰 경우는 그 흔적이 여전히 남아있는 경우가 있었으며, 일부 시설은 마을 주민들이 자리를 옮겨 복원하기도 하였으며, 2010년 기준으로 제주도에 자리하고 있는 도대불은 모두 18곳이 있는 것으로 확인되었다.

|

| 복원된 표선면 세화리 도대불(광명등) |

댓글

댓글 쓰기